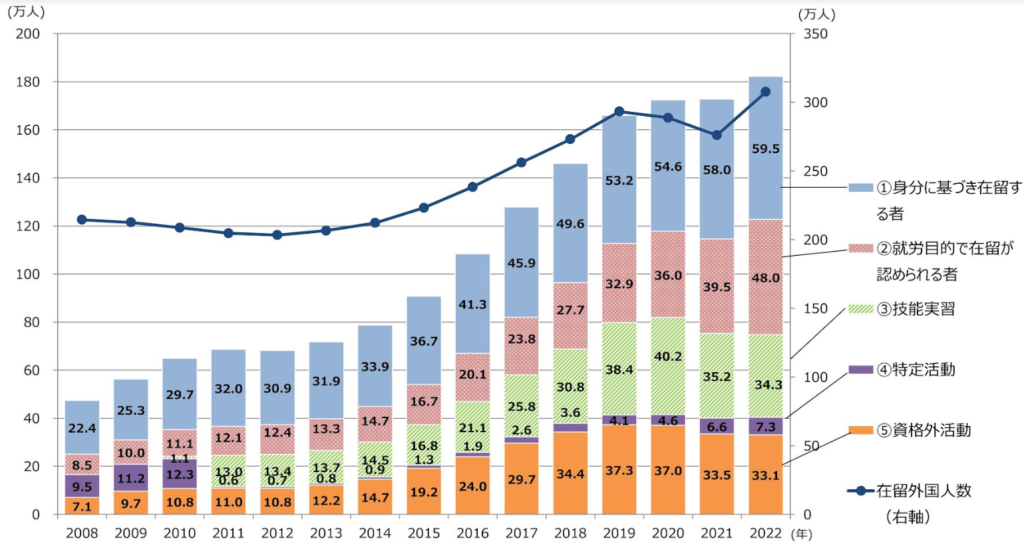

我が国における在留外国人数と在留資格別外国人労働者数の推移

出所:出所:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」に基づく集計(各年10月末現在)※「不明」を除く

法務省「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」(各年末現在)

国際移住機関(IOM)は、「移民」を次のように定義しています。

「『移民』とは国際法などで定義されているものではなく、一国内か国境を越えるか、一時的か恒久的かに関わらず、またさまざまな理由により、本来の住居地を離れて移動する人という一般的な理解に基づく総称です。」(国際移住機関 日本ホームページよりhttps://japan.iom.int/migrant-definition)

あらゆる場所から他の国、他の場所へ生活のため(多くは経済的理由)一時的または永久的に移動する人のことを言い、移住の理由や法的地位に関係なく、定住地を変更した人々を移民とみなすことに専門家は同意しています。12か月までを短期移住または一時的移住、1年以上を長期または恒久移住と呼んで区別することが一般的です。日系人のように10年以上在住者が半数以上、永住権取得者が3分の2を超えるような人たちを移民と呼ばない事例は、難民を除くと世界的にもほとんど例がありません。行政側の都合で長期に雇用することの出来ない、帰国することになるかどうか分からない人たちを企業は正規化、職業訓練することはないので、外国人は職能教育を施されることもなく、日本社会で有為な人材となることも少なかった。しかし、新型コロナ禍以降人の往来が頻繫になると、人手不足が顕在化、企業の運営や成長力性、ひいては日本経済の盛衰にも関わるとの危機感のもと、入国管理法の運用の柔軟化が叫ばれることとなりました。近い将来、外国人500万人時代、人口比で5%(日本人人口が1億人にまで減少すると予測されるため)となることは間違いありません。

今年6月には新たに紛争地から逃れてきた人を受入れる「準難民」制度も出来たことで、難民も身分のビザに近い扱いで合法的に働くことが可能となります。人材調達は長期、短期、レベルを問わず、ニーズに合わせチョイスすることも可能となり、企業の新たな人材戦略の一翼を担うことになりそうです。